近日,脑科学与类脑研究院陆林教授团队和殷青青教授团队,在《Science Bulletin》发表了题为The Glymphatic System in Psychiatric Disorders: A New Perspective 的展望文章。该文系统梳理了类淋巴系统在精神障碍中的研究进展,并提出了其作为诊断与治疗靶点的潜力,为精神疾病机制研究和临床干预提供了全新思路。

作者特别强调了当前关于“睡眠与类淋巴清除功能”之间关系的最新研究争议。传统观点认为,非快速眼动睡眠状态下,脑间隙扩张和动脉搏动增强有助于代谢废物的清除。然而,近期研究发现,某些小分子在清醒状态下的清除速度甚至快于睡眠状态,提示类淋巴系统的功能可能具备脑区依赖性与分子特异性,亦受到清醒/睡眠状态调控。这一发现挑战了“睡眠促进脑清除”的经典假设,为重塑睡眠–脑稳态关系提供了新视角。

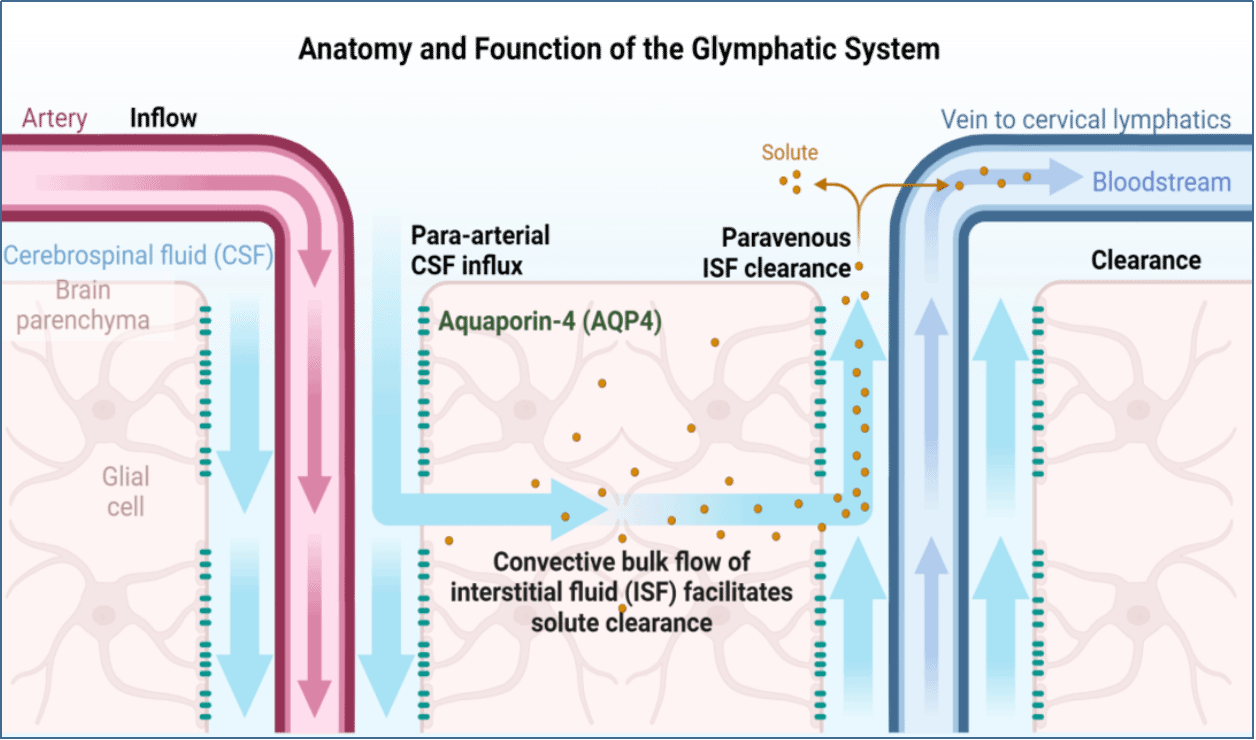

类淋巴系统的解剖结构与功能

临床与基础研究均显示,精神障碍患者可能存在类淋巴系统功能异常。慢性失眠患者影像学数据显示,基底节区域的PVS体积显著扩大,CSF流动通路异常;抑郁模型中慢性应激可损伤类淋巴清除能力,而抗抑郁药物如氟西汀可部分逆转该损伤;自闭症个体则在发育早期即表现出类淋巴结构异常和胶质细胞极性紊乱。这些结果提示,脑清除系统可能作为神经炎症、毒性物质积聚与突触可塑性障碍的上游机制,连接不同精神疾病的共同病理基础。

在治疗干预方面,文章总结了当前已在神经系统疾病中显示疗效、并具有精神疾病潜力的多类手段:在药物方面,α2肾上腺素受体激动剂Dexmedetomidine 可显著增强慢波睡眠,提高脑血管搏动,从而加速CSF–ISF交换、增强类淋巴清除。该药物不仅在动物模型中改善了Aβ清除,还能增强鞘内药物的脑部可达性,有望兼具治疗与递送功能。神经调控方面,40Hz γ频感觉刺激(包括光、声双模输入)在阿尔茨海默病小鼠模型中可通过上调AQP4极性显著提升CSF流动与Aβ清除效率,提示这一非侵入性干预手段亦可能用于类淋巴功能受损所致的情绪或认知障碍。在外科层面,文章介绍了正在阿尔茨海默病中试验的脑膜淋巴静脉吻合术,该手术可恢复CSF向颈部淋巴引流通路,降低脑内毒性堆积,尽管其在精神疾病中应用尚属前瞻性探索,但其理念为脑清除障碍的外科干预提供了原型路径。此外,文中也提到睡眠节律、呼吸健康、血管弹性及体力活动等生理状态可影响类淋巴功能,提示健康行为调节可能成为未来类淋巴功能障碍的辅助干预策略。

综上所述,这篇展望文章强调了类淋巴系统在精神疾病研究中的潜力,并指出其不仅是脑代谢调控器,更可能成为连接睡眠障碍、神经炎症与精神症状的关键中介。随着更多机制研究与干预实验的展开,类淋巴系统有望成为未来精神障碍疾病诊疗体系中的重要靶点。

文章信息

Teng Gao, Zhe Wang, Serik Tabarak, Qingqing Yin, Lin Lu. The Glymphatic System in Psychiatric Disorders: A New Perspective. Science Bulletin, 2025.