2025年7月26日,在山东第一医科大学脑机接口临床与转化中心启动仪式暨学术研讨会上,清华大学神经调控技术国家工程实验室副主任郝红伟研究员受邀作题为“神经调控与双向脑机接口”的学术报告,山东第一医科大学附属省立医院神经外科主任刘英超主持报告会。

定义基石:应对老龄化社会的技术使命

郝红伟开篇以世界神经调控学会(INS)的权威定义为基石,阐明神经调控技术通过电、磁、声、光等物理或化学手段直接介入神经信号,为改善疾病症状提供创新路径。面对中国60岁以上人口达3.1亿的老龄化挑战,他深刻指出植入式神经调控产品在应对慢性病与重大疾病中的战略价值,这一融合机械、电子、材料等多学科的高风险领域,已成为服务健康中国建设的关键医疗装备。

破茧之路:五大里程碑铸就国产化崛起

中国神经调控产业从零起步的奋斗历程中,郝红伟重点回顾了五大技术突破如何重塑行业格局。2013年首款国产脑起搏器获批终结了进口垄断,患者最长使用已超15年;2014年可充电脑起搏器凭借独创的双闭环控制方法攻克设备续航难题,首批临床应用者至今逾13年;远程程控技术在新冠疫情期间累计服务13万人次,其“北京经验”被《Science》专题报道;2022年高场强磁共振兼容脑起搏器突破射频发热与电场集中风险,使术后常规MRI检查成为现实;方向性刺激技术则实现对脑内核团亚分区的精准靶向调控。如今依托自主工程体系,国产DBS、VNS、SCS、SNM产品线已惠及全球4.5万患者,覆盖千余家医院。

临床突围:重塑脑卒中与脊髓损伤治疗范式

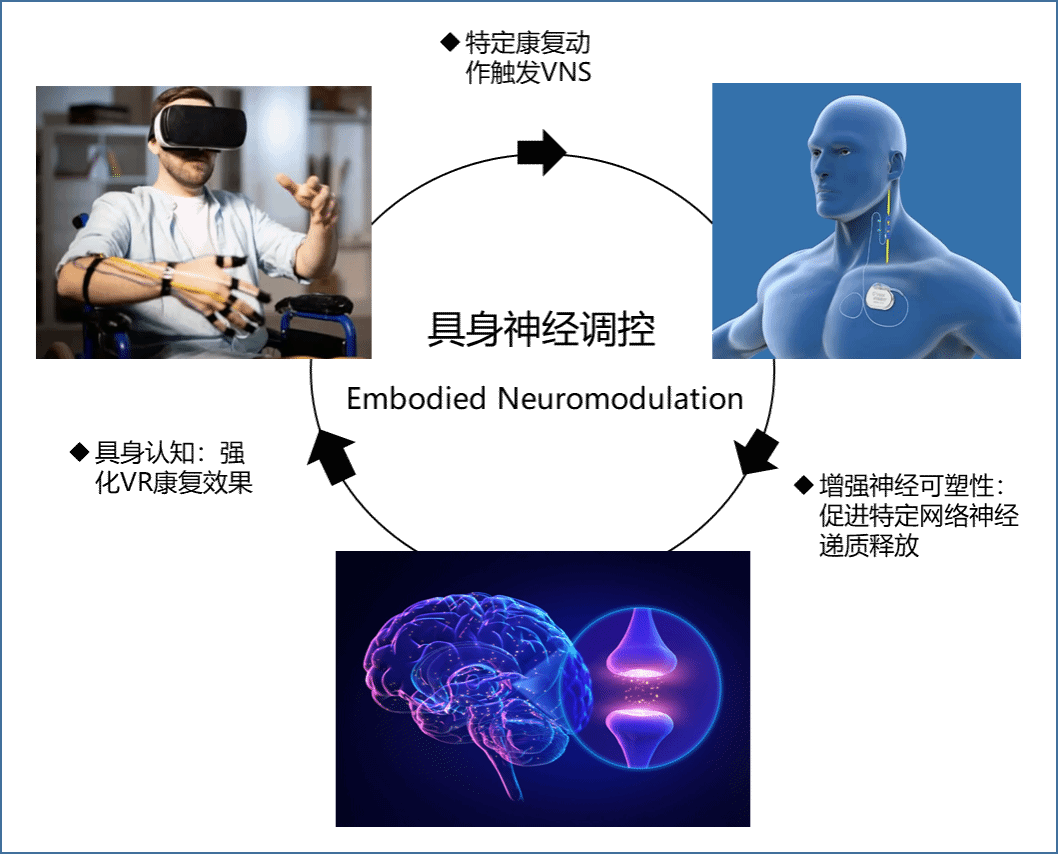

聚焦中国作为卒中终生风险最高国家的严峻现实,郝红伟团队首创“VR具身训练+迷走神经刺激”融合疗法,通过虚拟肢体重塑患者本体感觉并同步触发VNS强化神经可塑性;同步探索的脑深部刺激小脑齿状核、脊髓电刺激调控运动皮层等新路径,为改善上肢功能提供新希望。在脊髓损伤领域,硬膜外电刺激(EES)联合外骨骼机器人的协同治疗,成功助力长期截瘫患者重获行走能力,最新代谢成像研究更证实EES可显著改善静息态脊髓功能,为“人工脊髓”系统奠定基础

图1 VR具身训练+迷走神经刺激

未来之钥:闭环脑机接口引领治疗革命

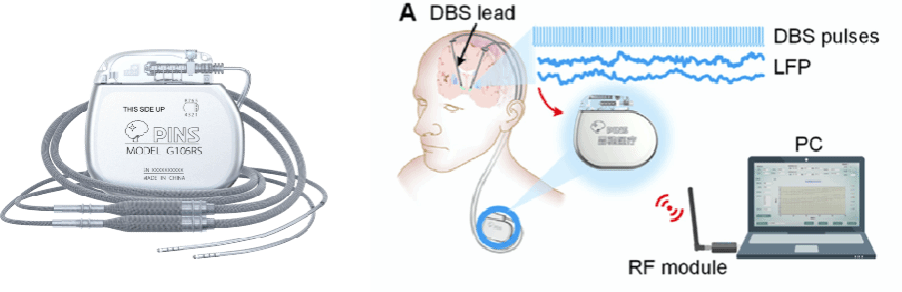

郝红伟强调双向脑机接口正推动神经调控进入“读写合一”的新纪元。其团队研制全球首款可充电磁共振兼容蓝牙感知脑起搏器(2023年获批),实现三大临床突破:在帕金森病领域构建覆盖昼夜症状的闭环调控策略,使日平均刺激剂量显著下降;抑郁症研究首次揭示缰核DBS通过频率特异性调节奖赏环路的关键机制,成果发表于《Nature Mental Health》;针对脊髓损伤的“人工脊髓”方案,通过时空序列刺激结合肌电反馈与惯性传感闭环控制,系统性重建运动功能。

图2 蓝牙感知脑起搏器

跨界共生:构建神经调控+生态体系

展望未来,郝红伟呼吁以重大神经疾病临床需求为引擎,加速神经调控与脑机接口、康复机器人、干细胞技术的跨界融合,深化对脑疾病网络机制的理解以发展“网络神经外科”新范式。他最后强调,中国神经调控的持续突破需依托政产学研医紧密协同的创新生态,既要扎根本土大市场服务人民健康,更要直面全球竞争提供防治神经疾病的系统解决方案。