2025年7月26日,在山东第一医科大学脑机接口临床与转化中心启动仪式暨学术研讨会上,上海交通大学医学院附属瑞金医院神经外科主任孙伯民带来了以“侵入式脑机接口与神经精神疾病”为题的学术报告,山东第一医科大学附属省立医院神经外科主任刘英超主持报告会。

多领域应用:从功能修复到沟通重建

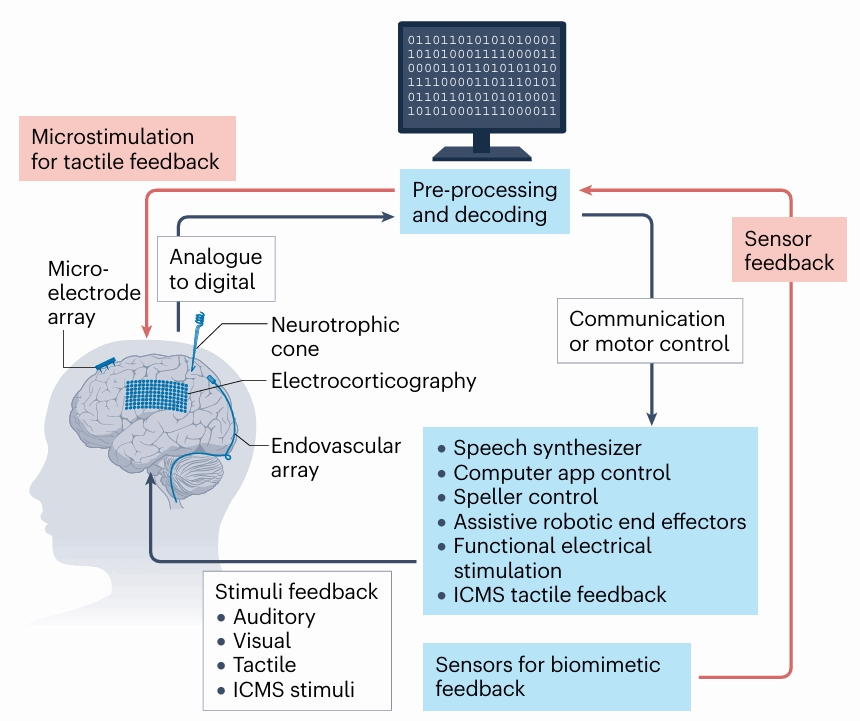

报告系统回顾了侵入式脑机接口在多种神经系统疾病中的成功应用。对于高位截瘫和肌萎缩侧索硬化症患者,通过解码大脑运动皮层神经元放电信号(Spike),患者能够控制机械臂完成三维空间的运动,实现部分生活自理能力。在难治性癫痫领域,基于皮层局部场电位(LFP)解码的反馈式脑深部或皮层电刺激,为那些药物无效或不适合传统手术的患者提供了新的控制发作的选择。针对脊髓损伤低位瘫痪反馈式脊髓电刺激技术结合脑信号解码,已在临床试验中帮助患者重新获得行走能力。对于中风后失语患者,团队展示了通过解码相关皮层的LFP信号,驱动合成语音输出的脑机接口技术,为患者重建沟通桥梁。

精准解码与闭环调控:直击疾病核心

孙伯民教授团队通过颅内植入立体定向脑电图(SEEG)电极,首次捕捉到终纹床核(BNST)-伏隔核(NAc)环路的gamma频段振荡活动与抑郁症状的精准对应关系。一名病程长达20年的难治性抑郁症患者接受脑深部电刺激(DBS)后,治疗一个月即出现症状改善,三个月后临床评估显示显著缓解,三年随访证实达到完全临床痊愈。深度分析显示,治疗响应组患者的BNST区gamma频段功率变化与抑郁量表评分呈强相关性,同时其NAc区低频带功率呈现特异性改变。更关键的是,Granger因果关系分析证实响应组患者BNST-NAc环路的神经同步性显著增强,这一发现为精准神经调控提供了核心靶点。

在探索精神分裂症难治性幻听的神经机制方面,团队取得了关键性发现。通过在患者双侧颞横回施加特定模式的交流电刺激,成功诱发出患者熟悉的幻听症状(患者描述:“环境沉下来,有人在说话,声音有点像发病时”)。更重要的是,团队通过同步脑电记录,首次证实幻听发作期患者语言优势半球(多为左侧)的颞横回与缘上回交界区出现特异性Beta2频段能量异常增强。这一发现为未来开发针对性干预措施(如闭环刺激抑制该异常活动)奠定了坚实基础,团队在猕猴模型上的高频脉冲刺激实验已初步验证了该策略的有效性。

创新融合:音乐疗法与脑环路的深度对话

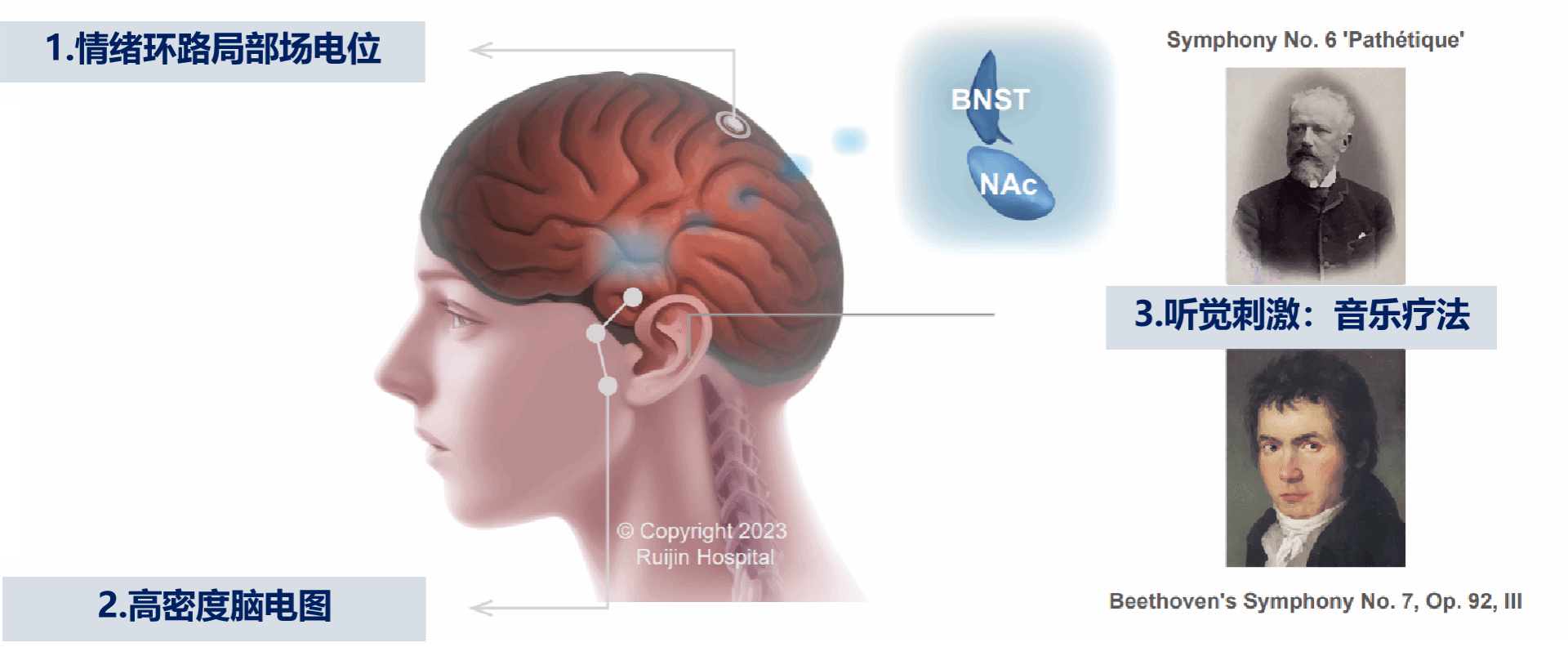

孙伯民教授还介绍了一项极具创新性的跨学科研究——世界上首个利用侵入式脑机接口探索音乐如何影响抑郁大脑的项目。他们结合深部脑电记录(情绪环路LFP)和高密度头皮脑电图,在患者接受音乐治疗时进行全脑范围信号采集。研究发现,对音乐欣赏度高的患者,其听觉皮层与音乐的同步性增强,并伴随自发的theta振荡。更重要的是,这类患者的大脑海马等情绪关键区域(如BNST-NAc环路)会出现gamma振荡,并且这种振荡与听觉皮层的theta活动及音乐节奏形成了独特的“三重耦合”现象。基于此机制,团队创新性地提出并验证了“θ振荡调制抗抑郁疗法”,即在治疗音乐中嵌入特定theta振荡噪音。结果显示,这种处理能有效增强听觉皮层对情绪环路的调制作用,促进三重耦合的发生,从而显著提升了音乐疗法对抑郁症状的改善效果。

未来与挑战:从实验室走向广泛应用

报告最后,孙伯民教授展望了侵入式脑机接口的未来发展方向,同时也坦承面临的挑战。目前,脑深部电刺激(DBS)仍是唯一成熟的永久植入式脑机接口技术。团队强调,未来的研究需要超越单纯的技术展示,更深入地探索切实可行的临床应用场景,并致力于解决神经精神疾病远超当前技术复杂度的难题。此外,确保植入设备的长期安全性、效能稳定性以及建立完善的神经数据伦理与隐私保护框架,也是技术走向广泛临床应用必须跨越的关卡。